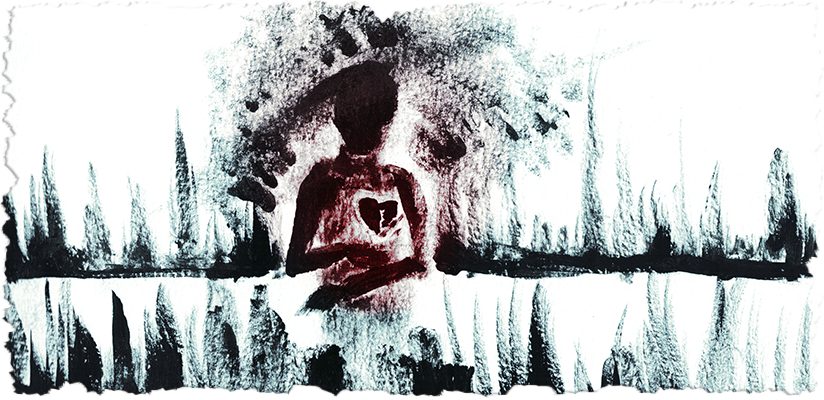

Artwork von selcharan

Lieber Leser:innen, dieser Beitrag ist Teil 4 der Themenreihe Schienensuizid.

Der vorhergehende Beitrag ist folgender: Nachsorge und ein Thema das bleibt. (Teil 3)

Wenn sich die wunderbare Leichtigkeit des Seins in mir entfaltet, ich das Leben und den Moment spüre, ist mein Kopf viel ruhiger und gedämpfter als sonst. Es ist ein sonniger, fast wolkenloser Vorzeigesonntag im April, unerwartet warm, unbeschwert und voller Lachen. Freunde sind zu Besuch und unsere Kinder tollen lachend durch den Garten oder springen rufend auf dem Trampolin: „Papa, papa, guck mal was ich kann!“. Auch die Erwachsenen sind lustig und vergnügt: man unterhält sich, geniesst die Zeit, während man frotzelt, lacht und die gute Zeit schätzt. Die Nachmittagssonne wärmt uns auf und lässt den leicht kühlen Wind vergessen. Noch nie in meinem Leben lagen Leben und Tod auf mich einflussnehmend so nah beieinander, denn in diesem Moment verstirbt mein Bruder.

Gespräche, die man verdrängt

Als ich an mein Handy gehe und die Stimme meines Vaters erkenne, weiß ich, dass etwas nicht stimmt. Wenige Momente später sagt er mir, dass Daniel, mein jüngster Bruder, sich selbst getötet hat, indem er sich nicht weit von uns vor einen Zug gestellt hat. Die Polizei und ein Seelsorger wären gerade dagewesen und hätte es ihm persönlich mitgeteilt. So erklären sich dann auch die beiden Lokpfiffe, die wir im Garten gehört hatten: der Bahnübergang ist nur etwas über 3km Luftlinie entfernt. Mein Vater versichert mir, dass er zurechtkäme und ich nicht vorbeikommen bräuchte. Gerade selbst unter Schock, nehme ich es so hin und begebe mich in den Garten. Die Leichtigkeit des Seins ist verflogen und der Schlag in die Magengrube zittert nach. Ich pendele zwischen Verstehen, Begreifen und Nicht-wahr-haben-wollen hin und her. Ich erzähle meiner Frau und unseren Gästen mit knappen Worten, was passiert ist.

Schockzustand.

Die Welt steht still

Wir streben auseinander, kämpfen mit der Nachricht, sprechen in Worthülsen miteinander. Unsere Gäste erleben einen Moment der Hilflosigkeit: was soll man tun? Erstmal durchatmen, beobachten, da sein. Ich versuche meinen anderen Bruder zu erreichen, der unterwegs ist, aber erfolglos. Obschon es kein Zeitgefühl gibt, zieht sich der Nachmittag ewig dahin. Mein Kopf -sonst schnell und zuverlässig- kommt mir vor wie ein Sieb, das Wasser festhalten will. Ich bekomme keinen klaren Gedanken gefasst, bin langsam und fahrig. Man spricht über den Unfall, was geschehen ist, kurze Worte und Sätze, manche davon ziehen an mir vorbei: Schockzustand. Ich kenne das Gefühl schon, aber dieses hier ist um die emotionale Trauerkomponente schwerer. Das Tock kommt zurück: Verzweiflung erwächst in der Magengrube, kämpft sich am Kloß im Hals vorbei. Automatisiert greift der Kontrollmechanismus: stark sein, Kontrolle, Situation beherrschen, nicht gehen lassen, nicht abdriften.

Elend erleben und aushalten

Was mir bislang im Leben nicht gut gelang, wird mir nun zur unausweichlichen Aufgabe, ragt turmhoch vor mir auf: Stelle dich der Aufgabe! Kontrollsätze hallen in meinem Kopf wieder: Reisse Dich zusammen! Sei ein Mann! Kriege das jetzt hin!. Die Stimmen in mir sind stark und so bitte ich meine Gäste, die sich langsam zum Aufbruch bereit machen, mich zu meinem Vater zu fahren. Selbstverständlich tun sie es. Danke!

Eine Fahrt in Richtung Ungewissheit und Angst! Mit jedem Kilometer komme ich der Unausweichlichkeit der Lebenstragik meines Vaters näher – meine Mutter ist nach der Trennung vor Jahren in die Ferne gezogen. Natürlich muss ich zu meinem Vater, so wie damals, als sein alter Herr plötzlich verstarb. Als er mir öffnet halte ich ihn fest, bin da.

Das eigene Kind zu verlieren ist schlimm. Für eine ganze Weile ist das Elend der Welt in einem. Mehr muss nicht gesagt werden.

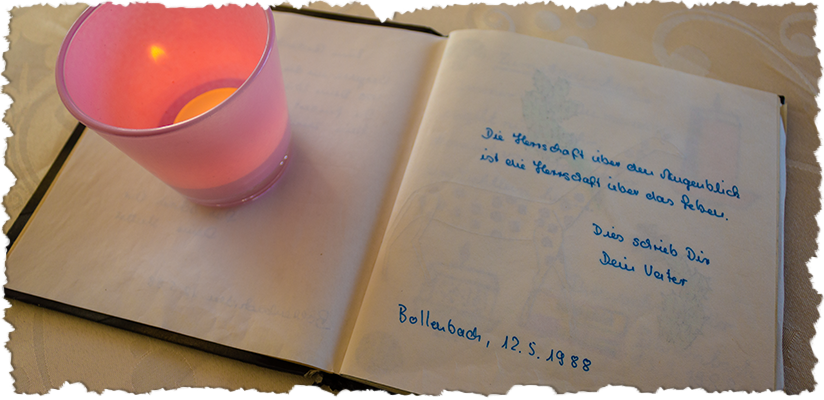

Während wir in der Küche sitzen und reden, werde ich mir seiner gefassten Haltung mehr und mehr bewusst. Ich warte auf den Moment, dass es aus ihm herausbricht, doch weiß ich, dass dies nicht geschehen wird. Ich realisiere, wo mein Bedürfnis nach Kontrolle der Situation herkommt und erinnere mich an den Spruch, den mir mein Vater in mein Poesie-Album schrieb, welches ich in der Grundschule geführt hatte:

Die Herrschaft über den Augenblick ist die Herrschaft über das Leben.

Pa

Elend erleben und zulassen

Aus einer Erkenntnis allein wird noch keine Wesensänderung, aber durch die Akzeptanz einer Sache kann die Energie entstehen, etwas zu ändern. Vergangenheit prägt und formt, man mag nicht darüber nachdenken, was nötig war, um eine solche Herrschaft über den Augenblick zu brauchen, damit man nicht zerbricht. Es gibt hierüber meinerseits keine Verurteilung, kein Unverständnis, keinen Richterspruch!

Was bleibt sind Sorgen um meinen alten Herrn und die Frage, wie ich mit dieser mir sehr wohlbekannten inneren Kontrolle hier und jetzt umgehe. Der Automatismus greift gewohnt schnell und effektiv: ich schlucke es weg. Mir sind hoch-emotionale Momente unangenehm (natürlich) und hier geht gerade die Welt unter: auch natürlich. Wir sprechen über Daniels mögliche Beweggründe und dass er keinen Abschiedsbrief hinterlassen hatte, aber einen geordneten Schreibtisch. Die Gesprächsinhalte sind mir nur flatterhaft in Erinnerung geblieben, was mir sonst nie passert. Die Erinnerungen an diesen damaligen Tag sind voller Lücken und Löchter, was in einer sehr unpräzisen Rückschau an diesen Tag resultiert. Mein Vater hatte mir genau erzählt, wie Daniel gegen Mittag dieses Sonntages das Haus verließ, mit einem knappen Abschied auf den Lippen:

Ich bin dann mal weg.

Daniels letzte Worte

Sprachlosigkeit.

Wenn ich mit dem Wissen von heute an diesen Satz denke, wird mir schlecht. Wer Daniel kannte weiß: präziser, endgültiger, gleichgültiger und nebensächlicher hätte es nicht gesagt werden können.

Irgendwann kommt mein Frau vorbei, die als letzte Vertraute meines Bruders gilt und setzt sich zu uns. Fassungslosigkeit wechselt mit Sprachlosigkeit. Schock. Man versucht das Erlebte einzusortieren, was schwer fällt, weil es trotz aller sachlichen Klarheit nicht-greifbar sondern unförmig bleibt – wie ein sperriger, unhandlicher Kleiderschrank, der mitten im Flur steht und per se im Weg ist.

Ich gehe nicht hinab in sein Zimmer, bleibe oben und am Rand der schmerzhaften, endgültigen Erkenntnis. Es ist Abend, als wir heimfahren – an den Rest des Tages erinnere ich mich nicht. Wohl aber an den Nachfolgenden, denn es ist Selbstverständlich für unsere Familie, dass wir zusammenstehen, wenn solche Tage hereinbrechen: es werden über den Tag verteilt alle kommen und gemeinsam mit diesem Ereignis kämpfen oder umgehen.

Manchmal braucht es nur zwei Worte, um eine essentielle Wahrheit zu sagen:

Du fehlst!

Stephan Keßler

Die Themenreihe Schienensuizid besteht aktuell aus folgenden Beiträgen:

Teil 1: Wenn sich von Jetzt auf Gleich Leben ändern.

Teil 2: Echos – wenn es immer wieder kommt.

Teil 3: Nachsorge und ein Thema, das bleibt.

Teil 4: Wenn die Welt still steht. (dieser Beitrag)

Teil 5: Die Last der unaussprechlichen Trauer.

Teil 6: Lebenshunger. Ein Podcast über (Schienen-)Suizid, Depressionen und Wahrnehmung.